في حي السيدة زينب العريق بوسط القاهرة يقع بيت السناري أحد البيوت الأثرية القديمة، بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري في عام 1216 هجرية ـ 1798 ميلادية، وقد استولت علية الحملة الفرنسية حين جاءت إلى القاهرة سنة 1798 وخصصته لإقامة أعضاء لجنة العلوم والفنون الذين جاءوا مع نابيلون بونابرت.

في حي السيدة زينب العريق بوسط القاهرة يقع بيت السناري أحد البيوت الأثرية القديمة، بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري في عام 1216 هجرية ـ 1798 ميلادية، وقد استولت علية الحملة الفرنسية حين جاءت إلى القاهرة سنة 1798 وخصصته لإقامة أعضاء لجنة العلوم والفنون الذين جاءوا مع نابيلون بونابرت.

هذا البيت أقام فيه الرسام العالمي الشهير ريجو مع بقية أعضاء البعثة العلمية الفرنسية وفيه تم إعداد الأبحاث والرسومات القيمة التي تضمنها كتاب «وصف مصر» وفي الفترة ما بين 1917 و1926 أسس فيه شارل جلياردو متحفاً باسم بونابرت، ولكن تم إغلاقه بعد وفاة مؤسسه بمده قصيرة، ثم أخلي عام 1933.

وللأهمية الأثرية لهذا البيت يتم استغلاله بين الحين والآخر في إحياء الليالي الثقافية وعروض الأفلام التسجيلية ذات الصلة بدعم من مكتبة الإسكندرية، وذلك من باب الترويج السياحي وإتاحة الفرصة للزوار المصريين والعرب للاطلاع والتأمل.

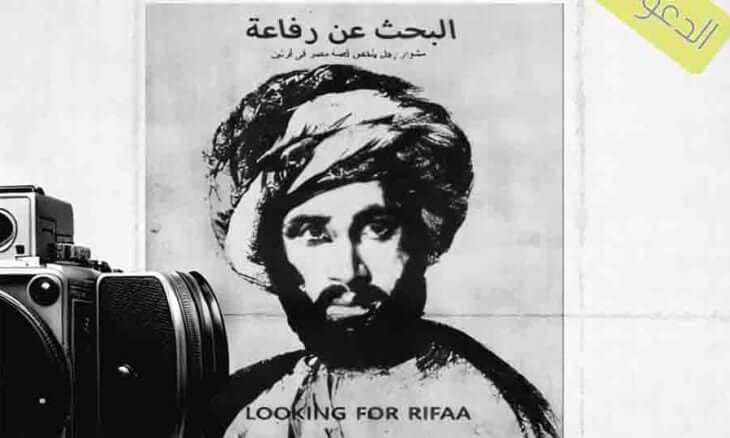

وعملاً بهذه القاعدة تم عرض الفيلم التسجيلي «رحلة البحث عن رفاعة الطهطاوي» للكاتب والمخرج المصري المُقيم في باريس صلاح هاشم والذي قدم بانوراما كاملة عن الرائد التنويري الكبير وألمح من خلال رؤيته الفنية إلى غياب الأجواء الثقافية التي كانت سائدة في عصر النهضة الثقافية بتأثير رموزها الكبار من العلماء والمُفكرين، حيث حلت الفوضى والثقافة الاستهلاكية محل القراءة والكتابة والترجمة والبعثات الدراسية.

وقد دار نقاش طويل حول تفاصيل حياة الرائد التنويري الكبير رفاعة رافع الطهطاوي، المولود في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج في 15 تشرين الأول/أكتوبر عام 1801 والذي ينتهي نسبه إلى محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحُسين ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنها.

ويعد رفاعة أحد رموز النهضة العلمية في عصر محمد علي باشا، وله من المؤلفات الكثير، لعل أهمها كتابه الأشهر «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» الذي أنجزه خلال فترة بعثته في باريس التي استغرقت خمس سنوات من 1242 إلى 1247.

وبالعودة إلى بيت السناري والاحتفالية التي أقيمت فيه لعرض الفيلم التسجيلي المذكور «رحلة البحث عن رفاعة الطهطاوي» لفت النظر حضور أصغر حفيدات الشيخ رفاعة، هدى الطهطاوي، والتي جاءت إلى مقر الاحتفال بالمصادفة وبشكل مُفاجئ من دون علم مُسبق وأدلت بشهادة قيمة في ما يخُص حياة جدها الأكبر رفاعة بك، حيث أكدت أنه لم يعش ولو يوم واحد في البيت المُشيد حديثاً والكائن في مدينة طهطا، فالبيت بناه ابن رفاعة الأكبر الذي كان يعمل سفيراً في السلك الدبلوماسي، وأوضحت أن بيت رفاعة الأصلي كان كائناً في منطقة «مهمشة» وتم بيعه منذ زمن بعيد ولم يعد أحد يذكر شيئاً عن هذا البيت العتيق العريق الذي أقام فيه فعلياً العلامة التنويري الكبير.

نشأ رفاعة رافع الطهطاوي بين عائلة أغلبها من القُضاة ورجال الدين، إذ تلقى وهو صبي صغير عناية فائقة من أبيه الذي اهتم بتحفيظه القرآن الكريم وتعليمه أصول الفقه والنحو، وبعد وفاة الوالد انتقل للعيش مع أخواله ووجد منهم رعاية واهتماماً كبيرين، وألحقوه بالأزهر الشريف وهو في سن السادسة عشرة من عمره عام 1817 ليُضيف إلى معارفه العلمية علم الصرف والحديث والتفسير وغيرها. تأهل الشاب النابغة بعد أن أتم تعليمة الأزهري إلى الالتحاق بالجيش النظامي الجديد الذي كونه محمد علي باشا فعمل إماماً بوصفه من علماء الدين الأجلاء، وبحكم وظيفته تولى تعليم وتثقيف الجنود والضُباط.

وفي منعطف جديد ومحوري حدث تحول جذري في مسيرة رفاعة الطهطاوي إبان سفره لأول مره خارج مصر متوجهاً إلى باريس ضمن بعثه علمية ضمت أربعين دارساً للعلوم المُختلفة وكان عمره حينئذ 24 عاماً، إذ سافر هو وزملاؤه على متن السفينة الحربية الفرنسية «لاترويت» في 13 نيسان/أبريل 1826.

كان الشيخ حسن العطار هو من رشح رفاعة للسفر إلى فرنسا ليكون إماماً وواعظاً للطُلاب الذين كان أغلبهم تركياً باستثناء 18 طالباً فقط يتحدثون اللغة العربية، لذا كان وجود طالب متفوق بينهم أمراً ضرورياً لتعليمهم والتأثير فيهم تأثيراً علمياً إيجابياً.

وبالفعل كان اختيار الشيخ العطار لرفاعة الطهطاوي اختياراً موفقاً للغاية ففي خلال خمس سنوات أتقن الشاب الفقيه اللغة الفرنسية اتقاناً كاملاً وقام بترجمة كتابة «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» كأحد أهم إنجازاته العلمية والفكرية.

وبعد عودته إلى مصر عام 1247 عمل رفاعة في مجال الترجمة فاشتغل كمُترجم في مدرسة الطب، ثم عمل على تطوير مناهج الدراسة في العلوم الطبيعية، وافتتح في عام 1251 مدرسة الترجمة التي صارت بعد ذلك مدرسة الألسُن، وعُين بطبيعة الحال مديراً لها بجانب قيامه بالتدريس فيها.

وبتمادي العطاء واستمرار المسيرة تنامى المشروع النهضوي التنويري لرائده رفاعة رافع الطهطاوي فشمل دراسة الفلسفة والتاريخ الغربي ونصوص العلم الأوروبي الحديث، وكان له الفضل في إنشاء مدارس العلوم الإنسانية والعلوم الإدارية والمحاسبة والاقتصاد والرياضيات والصحافة.

وقد عمل على إصدار جريدة «الوقائع» المصرية باللغة العربية بدلاً من اللغة التركية، لكن سرعان ما خبت شُعلة التنوير هذه بعد تولي الخديوي عباس حُكم مصر، حيث أغلق مدرسة الألسُن وأوقف حركة الترجمة وقصر توزيع جريدة «الوقائع» على كبار رجال الدولة فقط وقام بنفي رفاعة إلى السودان لمدة أربع سنوات ولكنه عاد إلى موطنه الأصلي مصر بعد رحيل عباس وتولي الخديوي سعيد حُكم البلاد، لتُستأنف مسيرة رفاعة التنويرية مرة أخرى ويُصبح له كل هذا التأثير.

القدس العربي